Imagen: Maricielo

Traducción de Alejandro Zaga

Mi nombre es Boffer Bings. Nací de padres honestos en uno de los más humildes caminos de la vida, mi padre era fabricante de aceite de perro y mi madre contaba con un pequeño taller, oculto a la sombra de la iglesia del pueblo, en el cual se encargaba de los niños que no eran deseados. Desde la niñez fui adiestrado para la industria; no solo le proveía de perros para sus barricas a mi padre, sino que frecuentemente mi madre me encargaba deshacerme de los restos de sus quehaceres en el taller. Para realizar con éxito mis encomiendas, requería usualmente de toda mi astucia ante los oficiales aledaños que se oponían a las labores de mi madre. Dichos oficiales no eran ordenados por la oposición y tampoco había sido un problema político. Solo sucedía.

El negocio de mi padre era, por supuesto, menos impopular, sin embargo los dueños de perros desaparecidos le miraban con cierta sospecha que recaía, más que menos, en mí. Él tenía a todos los médicos del pueblo como asociados silentes, ellos casi nunca recetaban algo que no fuera acompañado por una cosa que garbamente definían como «óleo». Realmente una de las más valiosas medicinas conocidas hasta hoy. Aun así mucha gente no está dispuesta a sacrificar algo por aquellos que sufren y se notaba que la mayoría de los perros más gordos del pueblo tenían prohibido jugar conmigo por sus dueños —cosa que me lastimó como joven sensible que era y que me orilló a casi convertirme en un pirata en alguna ocasión.

Recordando esos días no puedo sentir sino pesar, pues el haber llevado indirectamente a mis amados padres a su muerte me convirtió en el autor del infortunio propio que me acosaría en el futuro.

Una noche, pasando frente a la fábrica de mi padre, llevaba el cuerpo de un expósito proveniente del taller de mi madre cuando detecté a un agente que acechaba cuidadosamente a mis movimientos. Aún siendo tan joven, había aprendido ya que no importa cómo se muestren los oficiales, sus actos son estimulados por los motivos más reprobables. Lo eludí gracias a una puerta de la fábrica que de casualidad dejaron entreabierta. Apenas entré, puse el seguro y el pequeño muerto y yo estábamos solos.

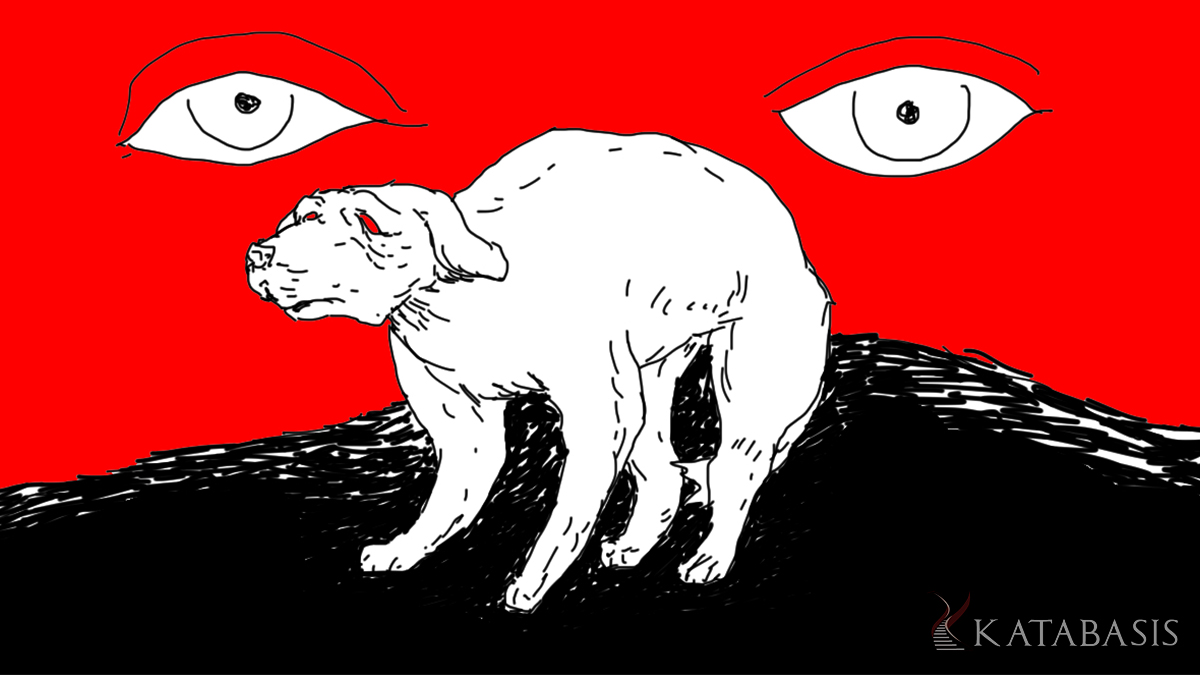

Mi padre se había ido ya. La única fuente de luz allí venía desde los hornos. Desde debajo de una caldera emanaba un intenso brillo escarlata que se reflejaba en las paredes. Inconmovible, el aceite aún rodaba en su ebullición dentro de la caldera, arrojando a la superficie ocasionalmente algún trozo de perro. Me senté a esperar que el agente se marchara, sostuve el cadáver del huérfano sobre mi regazo y acaricié con ternura su sedoso cabello corto. ¡Ah! ¡Cuán bello era! Ya entonces, aunque era joven aún, me encantaban apasionadamente los niños y mientras contemplaba a ese querubín, casi podía palpar en mi corazón el deseo que esa herida pequeña y roja, producida por mi querida madre, no hubiere sido letal.

Acostumbraba tirar a los niños al río que la naturaleza prudentemente había colocado ahí para tal propósito, pero aquella noche no me atreví a dejar la aceitería, temeroso del agente. «Después de todo —me dije— no debe haber mucho problema si lo arrojo a esta caldera. Mi padre no distinguiría sus huesos de los de un cachorro, y aún si se producen unas cuantas muertes por la administración de un óleo diferente al incomparable de aceite de perro, no serán de especial atención para una población que aumenta con gran rapidez»

En pocas palabras, mi primer paso en el crimen fue arrojar a aquel pequeño al caldero. Ello me trajo un sufrimiento indecible.

Al día siguiente, me tomó por sorpresa que mi padre nos informara a mi madre y a mí que había producido el aceite de la mayor calidad que se había visto; así se lo habían dicho los médicos a quienes había enviado muestras. También dijo que no sabía cómo lo había conseguido, pues el tratamiento de los perros había sido el usual y no eran de razas especiales. Consideré que era deber mío explicarles y así lo hice, aunque seguramente mi lengua no se hubiera movido de haber previsto las consecuencias.

Mis padres tomaron medidas para reparar el error de haber ignorado las ventajas de coordinar sus industrias. Mi madre mudó su taller a una de las alas de la aceitera y mis deberes respecto al negocio cesaron. No me requerían para deshacerme de los pequeños indeseados y tampoco había necesidad de llevar a más perros a su perdición, pues mi padre decidió prescindir de ellos; no obstante, aún conservaban su honorable puesto en el nombre.

Arrojado a la inactividad tan abruptamente, fácilmente pude convertirme en un vicioso y depravado, pero no fue así. La influencia de mi amada madre me protegió siempre de las tentaciones que acosan a la juventud, además mi padre era diácono de la iglesia… ¡oh! ¿Cómo pude, con mi falta, llevar a tan respetables personas a un final tan terrible?

Habiendo doblado sus ganancias en su negocio, mi madre se dedicó a él con renovada asiduidad. Ella entonces no solo se deshacía de los niños indeseados que le encargaban, sino que se adentraba a carreteras y caminos para conseguir chicos mayores, e incluso adultos que pudiera atraer a la fábrica aceitera. Mi padre también, enamorado de la calidad del aceite, proveyó sus toneles con celo y diligencia. La conversión de los vecinos fue, en pocas palabras, la única pasión de sus vidas, una absorbente y abrumadora ambición poseyó sus almas y remplazó su esperanza en el paraíso, por el cual también se inspiraban.

Su iniciativa llegó a tal grado que se convocó a una asamblea pública, en la que las resoluciones los censuraban severamente. El presidente de dicha asamblea decretó que cualquier atentado futuro en contra de la población se tendría como una muestra de hostilidad. Los pobres de mis padres regresaron desesperados, con el corazón despedazado e incluso, a mi parecer, un poco perturbados. Como fuese, no me pareció prudente regresar esa noche con ellos a la fábrica, así que dormí fuera, en un establo.

Cerca de la medianoche, algún impulso misterioso me empujó a levantarme y escudriñar por una ventana hacia una sala de hornos, en la que mi padre ahora dormía. El fuego brillaba como sólo lo hace en la víspera de una abundante cosecha. Uno de los calderos más grandes hervía lentamente, como quien se contiene, esperando el momento oportuno para liberar toda su energía. Mi padre no estaba en su cama, se había levantado y anudaba una fuerte soga. Por las miradas que lanzaba a la habitación de mi madre, supe a la perfección qué pensaba hacer. Estupefacto e inmóvil por el terror como estaba, nada podía hacer para advertirle…

De repente, la puerta de la habitación de mi madre fue abierta silenciosamente y ambos se confrontaron, aparentemente sorprendidos. Aquella mujer estaba en su ropa de dormir y traía consigo, en su mano derecha, su herramienta del taller, una afilada daga, estrecha y alargada.

Al igual que mi padre, ella no era capaz de abstenerse de esa ganancia que la hostil acción ciudadana y mi ausencia le habían dejado. Tomaron un momento para mirar directamente a los resplandecientes ojos del otro y entonces se abalanzaron furiosamente el uno contra el otro. Cual demonios, rodaban destrozando la habitación en su batalla, ella chillando, mientras intentaba apuñalarlo con la daga; él, maldiciendo, mientras trataba de asfixiarla con sus propias manos. Yo no sé cuánto tiempo contemplé este trágico ejemplo de trifulca doméstica, pero al menos, después de un forcejeo más vigoroso que el usual, de pronto los combatientes se apartaron.

El contacto era evidente tanto en el pecho de mi padre como en el arma de mi madre. Tomaron otro instante para mirarse de una manera que ni siquiera se puede nombrar; entonces mi pobrecillo y herido padre, sintiendo la mano de la muerte sobre él saltó hacia adelante y obviando toda resistencia, abrazó a mi madre y la arrastró hasta el borde de la hirviente caldera, concentró sus últimas energías y se arrojó a ella con mi madre en sus brazos.

Al momento, ambos habían desaparecido y añadido su aceite al de la comisión de ciudadanos que habían sido invitados el día anterior con pretexto de invitación a la asamblea pública.

Me convencí de que aquellos eventos tan tristes me cerraban cualquier camino hacia una carrera honorable en aquél pueblo, partí hacia Otumwee, aquella famosa ciudad. Aquí escribo estas memorias con mi corazón desbordante de remordimiento por mis negligentes actos que conllevaron a tan lúgubre desastre comercial.

Alejandro Zaga

Director Jurídico

Nacido en 1995 en Distrito Federal (hoy CDMX). Estudió teatro y la licenciatura de Estudios Latinoamericanos, en la UNAM. Ambas truncas. Permanente estudiante/escrutiñador de la comedia, pues la risa es la prioridad. La ironía lo llevó a inscribirse en Derecho, también en la UNAM.

Maricielo

Ilustradora