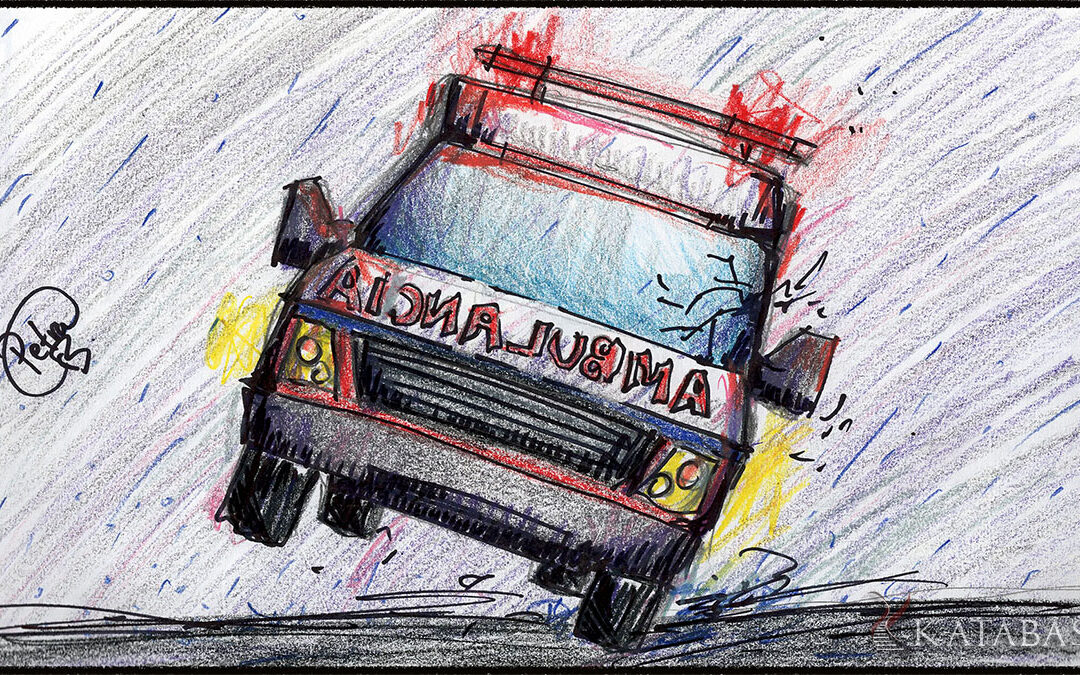

Ilustrado por: Berenice Tapia

Andrei Velit

La oscuridad artificiosa se imponía en la ciudad marcando las once de la noche. Acababa de dejar atrás el puente y ahora ascendía por una empinada avenida de asfalto. Veinte minutos atrás el escenario donde me hallaba no tenía por techo a las estrellas, sino a una bola disco y aparatos que desprendían luces de neón. Había huido furtivamente, como un vil ladrón de supermercado, pues las últimas monedas de mi billetera habían desaparecido pagando otra ronda de cerveza a las dos féminas que me acompañaban en aquel antro. “Ahora vuelvo, iré al baño” les dije, sin perturbar su atención que se concentraba en la frenética música que copaba el lugar. Desvié mi dirección y salí del lugar para adentrarme en las calles insensatas de esta ciudad de penumbras. Un largo camino de retorno a pie me aguardaba. “Puta madre, otra noche sin conseguir nada y malgastando mi dinero” ―grité para mis adentros. “He perdido el toque, en lugar de actuar con rapidez y gilearme a alguna de ellas, les pagué el trago como cojudo y me quedé, incluso, sin pasaje” ―agregué. Pero no solo era la falta de dinero el principal motivo de mi deserción de aquel lugar, era mi vida mundana, el tiempo malgastado, la madurez que no llegaba… Los ladridos de los perros junto a las luces tenues de los postes se mezclaban dando como resultado una sensación de fracaso que se adhería a mi cuerpo como un parásito. El frío no era menos incómodo.

Al alcanzar la cima de la avenida a duras penas, forzando a unos pulmones desgastados por años de cigarros y temperaturas heladas, di con la intersección de tres calles. Los carros iban y venían con la rapidez de la noche. De pronto, mis ojos adormitados y mi semblante cansino, dejaron su pereza habitual para observar de forma panorámica una espantosa escena que se avecinaba: una camioneta con velocidad zigzagueante había invadido el otro carril y avanzaba sin desacelerar. Frente a ella, una ambulancia conteniendo el peso de la urgencia y la enfermedad soslayaba la luz roja del semáforo, y paralela a ella; una minivan con pasajeros marchaba sin presagiar que quedaría en medio de ambos vehículos. ¡Era inevitable la triple colisión!

Yo me encontraba a escasos metros del cruce; el impacto me arrastraría consigo. En tan solo unos segundos mi supervivencia se hallaba comprometida, solo atiné a cerrar los ojos para no presenciar lo ineludible. Pero, en ese efímero instante previo al desastre, algo inverosímil sucedió: los sonidos de la ciudad cesaron por completo, abrí los ojos lentamente presintiendo toparme cara a cara con la muerte, pero lo que observé me dejó atónito. Todo alrededor, a excepción mío, estaba paralizado, detenido en el tiempo. Sin poder procesar la inexplicable situación, atrapado por el estremecimiento de mi cuerpo, logré oír una extraña voz que provenía de todas partes o de ninguna. Con un tono abismado, reflexivo, la escuché decir:

―Nunca creíste en mí, pero ahora te daré la oportunidad de hacerlo. Puedo cambiar el curso de las acciones, como de alguno de esos tres vehículos, por ejemplo. Si decides bien, podrían salvarse todos.

Sin tiempo para procesar la procedencia ni la veracidad de aquella voz y con el miedo apretujando mi garganta, solo pude responder:

―Cambia mi curso, no debí acelerar el paso y llegar en este preciso instante a este lugar.

―¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? ―repreguntó la voz.

(Yo solo quería llegar vivo a casa, abrazar a mis padres, pedirles perdón por la carga que significaba seguir manteniéndome a pesar de mis borracheras, irresponsabilidades y desenfreno. Confesarles que la bebida me estaba ganando la batalla y que todo había comenzado desde que Wendy se fue de la ciudad con su nueva pareja, llevándose a mi hija con ellos. Me quitaría las caretas, el orgullo y les hablaría mirándolos a los ojos por primera vez. Ya era hora de que todo cambie; dejaría las malas juntas, de malgastar el poco dinero que conseguía, de seguir asumiendo un papel tan infantil… “Recuperaré a mi hija”, les prometería con firmeza. Luego iría a mi cuarto a llorar en silencio por última vez antes de conseguir una vida menos pusilánime, menos patética…)

―Sí, ¡eso es lo que quiero! ―respondí convencido.

De inmediato todo recobró su movimiento y yo aparecí en la misma avenida, pero diez metros atrás del punto donde me encontraba. Desde allí pude ver con claridad la desgracia: ninguno de los conductores cedió a sus impulsos; cuando la camioneta trataba de abandonar el carril que no le pertenecía, la velocidad de la ambulancia lo impactó de lleno. El colectivo frenó unos segundos tarde, derrapando hasta unirse a la embestida. El triple choque fue brutal. Yo me alejé de la escena como un criminal consciente de su culpabilidad sin siquiera ver la cara de los heridos y agonizantes. Aceleré el paso rumbo a mi hogar.

No quería pensar en lo sucedido, en lo fantasioso que parecía. ¿Lo había soñado? El alcohol a veces me jugaba malas pasadas, pero causarme alucinaciones era algo nuevo, peligroso e inaudito. “Dejaré de beber” ―me dije. Quería tan solo abrazar a mi padre, cumplir con mi promesa, y encerrarme en mi habitación oyendo “Flake Plastic threes” de Radiohead hasta el amanecer.

Llegué al rato, agitado y sintiéndome culpable. En la puerta, parada, hallé a mamá: lloraba desconsolada.

―Pero, ¿qué pasó? ―la interrogué.

Ella clavó dos ojos inciertos en mí, interpretó mi precariedad emocional y respondió:

―¡Otra vez borracho!, es lo único que sabes hacer. Mientras tú te divertías la úlcera se le complicó a tu padre. Necesito que le demos el alcance, se lo acaban de llevar hace unos minutos en una ambulancia al hospital…

Andrei Velit

Autor

Berenice Tapia

Ilustradora

Demasiado perezosa para pensar en algo decente. Me gusta dormir y mi sueño más grande es poder vivir de hacer monitos. Las dos cosas más importantes que me ha enseñado la vida, son:

1) Estudiar arquitectura no vuelve rica a la gente.

2) El mundo no se detiene nunca, ni aunque estés llorando hecha bolita porque borraste accidentalmente un capítulo de tu tesis.