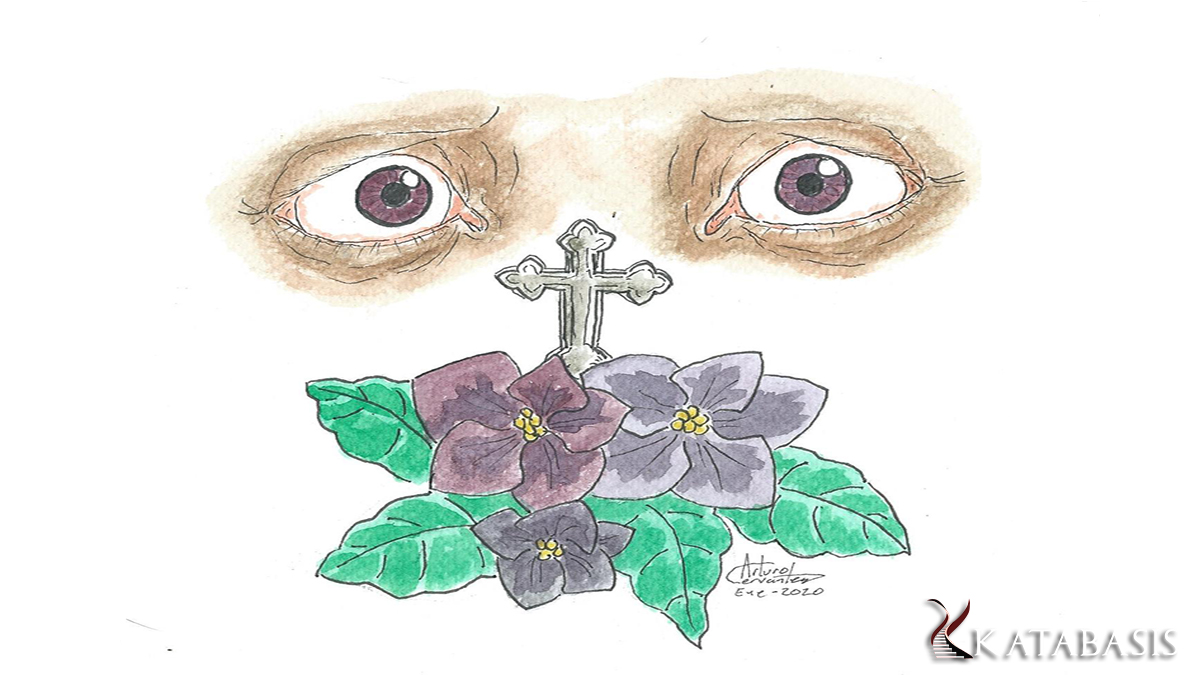

Ilustración: Arturo Cervantes

Amaury Ledesma

Mi nombre es Lautaro Cid II, y te contaré la historia de mi infancia. Sabrás cómo obtuve este don y por qué lo uso como lo uso. Aunque, te advierto, las personas que conocen mi habilidad, por fortuna, ya no están en este mundo, y, para ser franco, aun me faltan muchos más a los cuales mostrarles los colores de mis ojos, y con ello, purificar a este mundo insano que se esmera tanto por romperme en mil pedazos.

La historia de mi vida comienza, en efecto, con mis padres. Mi madre nació en Coahuila, sin embargo, tuvo que escapar de ahí y trasladarse al centro del país, a la ciudad de Ensueño, en los altos norte de Jalisco, a unos sesenta kilómetros al norte de la ciudad de Lagos de Moreno. Ella era de piel blanca, cabello lacio y negro, al igual que sus ojos. Ahí vivió desde la adolescencia, y en esa ciudad conocería a mi padre. Él no era conocido por nadie en esos rumbos; era un hombre extraño, de apariencia y acento extranjeros; era alto, con cabello castaño y unos inquietantes ojos grises (los cuales heredé). Ninguna persona de Ensueño supo jamás de dónde procedía él o por qué había llegado ahí, ni siquiera mi madre.

Él compró un rancho a las afueras de Ensueño y se terminó casando con mi madre en 1986, pues al final ella terminó aceptando todos sus secretos. Ella tenía veinticinco años, él veintiocho. Tres años después nacería yo. Él se dedicaba a la crianza de animales y a la agricultura, y ella, enamorada de las flores, cuidaba con amor su abundante y colorido huerto.

Para ser honesto, yo tampoco supe mucho de mi viejo, a parte del escaso tiempo que pude convivir con él, conocí más de lo poco que me platicaron terceros. Mi padre era un hombre singular, siempre rodeado por un aura de misterio, con ideas muy poco apegadas a las costumbres de Ensueño, aunque trataba de adaptarse. Era un hombre solitario pero amable; nunca tuvo amigos cercanos, pero ayudaba a las personas cuando podía, por esa razón lo respetaban.

Me intrigaba su forma de pensar. «El mundo es crudo y cruel, hijo», me dijo alguna vez, «y uno debe de darse cuenta de ello e intentar aplacar su furia con buenos actos, aun sabiendo que es causa perdida». «El pesimismo arraiga los pies del hombre al suelo; el humanismo da sentido a la existencia, pero es el caos quien al final de cuentas se ríe de nosotros. En él hay que confiar más que en todo, así se está un paso delante de los demás», así era como pensaba.

Mi viejo siempre fue un hombre de familia atento; algo frío quizá, pero nunca nos faltó nada ni a mi madre ni a mí cuando él estaba. Ellos se amaban. Por desgracia, al parecer, confió mucho en el caos, y, al dar un paso adelante, el caos se burló de él.

La noche del 25 de mayo del 2000, una tormenta eléctrica sin precedentes azotó los cielos de Ensueño. Durante aquella lluvia intensa, varios caballos de mi padre se escaparon de su corral. Él salió para buscarlos, y yo para buscarlo a él. Yo tenía miedo; los relámpagos, y los furiosos truenos hacían temblar el suelo y la propia valentía. Cuando mi padre me vio empapado y temblando, corrió hacia mí, me puso su chamarra y me tomó de la mano derecha para llevarme de nuevo a la casa.

Un paso, solo un paso más tuvo que dar para interponerse en el camino entre el rayo y la tierra. Un maldito rayo; una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Toda esa energía pasó a través del cuerpo de mi padre, y esta, dispuesta a fulminarme a mí también, subía por mi brazo derecho, pues yo no pensé nunca en soltar a mi viejo. Aunque, en ese instante pude ver algo que sigue rebasando mi entendimiento, pues es difícil de describir, quizá fue un recuerdo que duró un milisegundo; es tan poco tiempo que se siente como si no hubiese sucedido; pude ver el cosmos, pude sentir toda la magnificencia y bastedad de la creación, una postal de lo eterno, de lo inconmensurable, de lo extraño; y sobre aquella imagen, una silueta humanoide se dibujaba y parecía acercarse a mí.

Desperté dos semanas después en el hospital; ciego y con quemaduras en el brazo derecho. Los médicos me confundieron, pues les conté lo que habían visto mis ojos antes de perder el conocimiento, y ellos me dijeron que había caído en coma y que muy probablemente eso que experimenté habían sido visiones de ese estado. Era difícil confiar en lo que me decían sin poder ver sus rostros, pero ellos le dijeron a mi madre que mi vista retornaría eventualmente.

El saber que mi padre no había sobrevivido al rayo dolió infinitas veces más que la sensación de las quemaduras en mi brazo, y estoy seguro de que para mi madre fue aún más tortuoso.

El funeral y las dos semanas en el hospital acumularon deudas considerables, y aun tenían que venir más noticias negativas; pues mi madre intentó vender un trozo del rancho, pero para su sorpresa, descubrió que mi padre nunca tuvo los papeles de propiedad en su poder. ¿Cómo había conseguido entonces el rancho? Nadie lo supo, los antiguos dueños habían desaparecido.

Las autoridades embargaron el rancho, y mi madre intentó todo para conservar el patrimonio. Todavía recuerdo la voz de las basuras de personas con las que ella habló: «Fíjese que no se va a poder», decían, «No, no, señora. Usted tal vez podría darnos una lanita para ver qué se puede hacer», «Las cosas no son así, hay trámites que durarán mucho, y pues, sin un incentivo pertinente, tardarán mucho en resolverse, no hay manera de ayudarla». En fin, mil excusas; personas incompetentes y también corruptas; mis oídos lo registraron todo, jamás olvidé esas voces: jueces, abogados, incluso la nefasta policía, todos mandados a cortar por la misma tijera, pero así ha sido siempre en México.

«Las cosas no tienen por qué hacerse con métodos sucios, Lautaro», me decía mi madre cuando me acercaba a ella mientras la oía llorar en esos días en los que tuvimos que vivir en las calles, «Uno debe de tener la conciencia limpia para poder estar en paz. Tú padre ya no está con nosotros, pero estoy yo. Ya verás que todo se nos va a acomodar, y tendremos paz y tranquilidad, hijo».

Días después de que me dijera eso, ella conoció a Anselmo Andrade; un hombre acaudalado, expolítico, fiel devoto de la religión católica. Él pretendía comprar el rancho a como diera lugar, y como en este país los poderosos que joden al pueblo tienen todas las de ganar, lo hizo; todo financiado con los fondos de los fraudes que él había cometido durante su carrera política. Anselmo era un cliché de hombre de gobierno.

Mi madre cumplió sus promesas y se sacrificó. Yo siempre la entendí y jamás la juzgué. Se involucró con Anselmo; quizá lo sedujo, quizá él a ella, el punto es que mi madre no duró viuda ni tres meses. Ella no lo amaba, pero él a ella sí; ambos tenían sus propios intereses, Anselmo quería una esposa bella, y mi madre quería que a mí no me faltara nada. Regresamos al rancho. Ellos se casaron, lo bueno fue que yo no pude ver aquello, mi ceguera continuaba, y no era mi intención ver una boda así.

Pronto descubrí la naturaleza de Anselmo. A mi madre jamás la trató mal, ¡ah! Pero a mí… Ese cretino me daba unas golpizas; siempre me golpeaba donde mi madre no pudiera ver las marcas, y yo no quería preocuparla diciéndole, pues, en esos días en que él comenzó a «castigarme», ella había estado un poco enferma, la podía oír, pero jamás quiso atenderse, después descubriría por qué.

Yo no quería seguir la fe católica, y eso a Anselmo le alteraba en demasía. «¡La palabra de Dios es perfecta!», decía, «Tú, ciego, vives en esta casa, en este rancho, solo por mi benevolencia, y porque no quiero entristecer a tu madre mandándote lejos, así que mientras estés aquí harás y profesarás lo que yo ordene. ¡Besa la cruz! ¡Besa la cruz!». Algunas veces también amenazaba con corrernos a ambos, nunca le creí eso, él quería con ahínco a mi madre, pero no quise arriesgarme y mantuve en secreto esos abusos. Mi madre sí era católica, pero mi padre no; no sé lo que él profesaba, pero decidí no seguir ninguna religión a temprana edad, y menos la católica. Podría pasar bastante tiempo explicando el por qué detesto al catolicismo, pero creo que es obvio, además hay cosas mucho más interesantes qué contar.

Ya había pasado un año de la muerte de mi padre; un año también desde que había perdido la vista. Debo de admitir que hay ciertas cosas que le agradezco a Anselmo, pero una de ellas es que me ayudó a despertar mi don, pues una tarde en la que mi madre no se encontraba en casa, discutimos por las mismas nimiedades religiosas; él me propinó un tremendo puñetazo en la cara, y ahí fue donde todo se puso interesante. Cuando sentí el golpe en mi rostro, llegaron a mi mente las visiones que sufrí cuando mi padre fue fulminado por el rayo o cuando estaba en coma, nunca supe si era un recuerdo de lo vivido o un recuerdo de lo alucinado. Vi el universo, la magnitud del cosmos en tan solo un instante, acudiendo a mi mente una vorágine de imágenes cósmicas; y entonces mi vista retornó, justo antes de que Anselmo intentara darme otro golpe grité; la sensación fue aterradora y dolorosa, tanto que mis gritos lo hicieron detenerse. «¡Espera, espera! ¡Puedo ver, ya puedo ver!», le dije mientras cubría mi ojo derecho. Él se asombró, y como suele suceder con los fanáticos católicos, atribuyó todo a su mano santa, diciéndome que Jesús había actuado a través de él para retornar mi vista. «De nada», me dijo el muy cretino, y me mandó a mi cuarto.

Cuando mi madre llegó a la casa, Anselmo le dijo que me había resbalado en el baño, y que el golpe me había activado la visión. Ella estaba eufórica, contenta porque su hijo podía ver de nuevo, tanto que nunca sospechó, como era costumbre con las elaboradas y convincentes mentiras con las que Anselmo maquillaba sus acciones, que el culpable de mi moretón era el imbécil de su esposo.

Por primera vez en mucho tiempo, pude ver mi propio rostro en el espejo, mientras me colocaba ungüento en el pómulo. La única cosa en la que me parecía a mi padre era en los ojos grises; los observé a través del reflejo. Pensaba en mi padre cuando mis ojos comenzaron a doler. Bajé la vista, me froté con mis manos y luego volví al largo espejo de piso que había en mi cuarto. Vi cómo mis iris cambiaban de color; del gris a un amarillo intenso. Después sentí un estremecimiento, y, cuando me di cuenta, el espejo ya no estaba frente a mí, ya no había nada a mi alrededor; ya no estaba en mi cuarto, ni en el rancho, ni en Ensueño, ni siquiera en esa dimensión. A mi alrededor había un espacio infinito, un espacio blanco como un lienzo, y a lo lejos podía observar una columna de luz que se levantaba hasta donde los ojos alcanzaban a contemplar. Entré en pánico. Quería regresar al rancho, quería volver a ver los pastizales; entonces, se crearon a mi alrededor esos mismos pastizales que añoraba, se esparcieron como el agua en un recipiente. Pensé en colinas, y estas también emergieron. Visualicé cielos azules, y de inmediato se crearon. Todo se creó por mi voluntad y pensamiento.

Luego recordé a mi padre; creí que aparecería, pero no. En cambio, el día se convirtió en noche; los cielos se plagaron de negras nubes; la lluvia comenzó a caer; centellas, truenos y relámpagos hicieron aparición. Me invadió el miedo. Miles de rayos cayeron, impactando los pastizales que mi mente había creado. Uno tras otro caía, no cesaban nunca; solo era caos. Todo cuanto me rodeaba era caos y miedo. Tenía que salir de ahí.

Me arrodillé y me cubrí los oídos; los rayos impactando la tierra me provocaban una ansiedad que, en ese momento, no estaba dispuesto a tolerar. Después pensé en la forma en la que había llegado allá; había visto mis ojos en el reflejo de un espejo; recordé el espejo, lo imaginé, lo deseé, y lo tuve, justo frente a mí apareció. Vi de nuevo mi reflejo, contemplé los amarillos ojos que ahora poseía y que me habían trasladado hasta allí. Deseé mi cuarto, quise regresar, y el amarillo se fue, el gris retornó, tal y como yo regresé a mi cuarto.

Pasé aterrado la noche en mi habitación. ¿Qué iba a suceder si me quedaba atrapado en aquel lugar? No quería verme al espejo; no quería volver a ver esos ojos amarillos. A pesar del miedo, mantuve el secreto. Estaba seguro de que lo que causó eso había sido el incidente con mi padre; ahora los recuerdos o alucinaciones que experimenté me querían decir que lo que tenía procedía de alguna fuerza cósmica y sobrenatural. Aun de adulto sigo pensando en ello, pero no se me han dado esas respuestas.

Las semanas continuaron, y con mi vista retornada podía ver que algo andaba mal con mi madre. Tenía mareos, se veía pálida y delgada; le surgían moretones (aunque siempre supe que Anselmo nunca le puso una mano encima; en verdad el tipo la amaba, aunque fuera a su manera), y ella había descuidado su huerto, sus apreciadas y amadas flores.

Una noche, mi madre se desmayó. Le pedí a Anselmo que llamara al doctor; ahí fue donde supe hasta dónde llegaba su fanatismo religioso, pues él se negó, diciendo que ningún médico entraría a la casa y que mi madre no iría a ningún hospital; que el poder de Dios sanaría a mi madre y que la ciencia era una pérdida de tiempo ante la fe.

Por fortuna, no pasó a mayores esa noche. Ella recobró el conocimiento, pero yo sabía que si no hacíamos algo todo iba a empeorar.

Dos días después, mi curiosidad me rebasó, me armé de valor y me miré al espejo. Me di cuenta de que lo que tenía era un don, un prodigio, y que lo podía controlar a mi voluntad. Experimenté con ello. Iba a esa especie de dimensión que mi mente había creado, y regresaba cuando quería, solo tenía que ver mis propios ojos y pensarlo. Podía crear cualquier clase de cosas o seres, exceptuando humanos, en ese espacio; también pude llevar objetos de mi cuarto hasta allá tan solo viéndolos, incluso trasladé insectos y pequeños conejos, pero había restricciones: no me era posible trasladar cosas creadas allá hasta mi cuarto, tampoco podía cambiar la esencia del lugar que creé, la prototípica esencia ya establecida era inamovible; los rayos y la tormenta serán perpetuos. Sí quería que hubiese tiempo ahí, lo había, si deseaba lo contrario, el tiempo no existía. Me sentía bastante bien, era el creador total de un mundo de ensueño, donde hacía y deshacía a mi antojo.

Luego, me pregunté si sería capaz de crear más escenarios. ¿Qué tal si mis ojos pudieran adquirir otro color además del amarillo? En el espejo del baño descubrí que sí podía; me concentré y mis ojos grises se tornaron violetas esa vez, al ver eso, mi boca esbozó una leve sonrisa. Un nuevo espacio en blanco me dio la bienvenida. La nada estaba otra vez conmigo. Había también otro haz de luz que se extendía hasta el infinito. Esa vez no perdí la calma, y no añadí nada hasta que me tomara mi tiempo y pensara qué era lo que yo quería allí. Solo dejé un pequeño estanque en el cual observé mis ojos para regresar.

Mientras gastaba mi tiempo en esos experimentos, mi madre no la pasaba nada bien. El huerto y sus flores se marchitaban, al igual que ella. Iba de mal en peor; ni siquiera podía ya levantarse, y Anselmo continuaba firme en no recurrir a la medicina. Siempre supe que él la amó, pero jamás entendí como la religión lo cegaba a tal grado de no querer atenderla. «Dios es justo con todo lo que quita y provee», me decía después de darme una bofetada, «No hay justicia más grande que la del creador. Pase lo que pase, todo será voluntad de Dios, pero tengo fe en que no me quitará a tu madre».

Después de varias semanas en las que mi madre sufría agonía, el día 23 de septiembre del 2002 ya no pude esperar la voluntad de un dios ficticio, así que hice a un lado la opinión de Anselmo, y, cuando él salió, me atreví a llevar a un doctor a la casa; este accedió sin costo alguno, ya que alguna vez mi padre lo había socorrido en un problema grave. Las palabras del médico me hicieron sentir otra vez el rayo que mató a mi progenitor: «Tendría que hacer estudios, pero… Lautaro, es muy posible que sea cáncer. Tienen que llevarla a un hospital cuanto antes».

El doctor se fue. Me quedé con mi madre; a ella le costaba hablar, yo la tomaba de la mano. Recuerdo lo que me dijo: «Mis flores, Lautaro, no dejes que se marchiten. Estaré bien mi niño, no llores, yo estaré contigo durante mucho tiempo, te lo prometo, mi amor».

Anselmo llegó y le dije todo, exigiéndole que la lleváramos cuanto antes al hospital. La cólera del hombre arremetió contra mí, pero esa vez estaba yo tan desesperado que me defendí; le di un puñetazo, aunque la pelea fue corta. Anselmo me propinó dos, pude aguantarlos. No sabía qué era lo que yo me proponía peleando con él. «Maldito bastardo, se acabó mi paciencia contigo», me dijo mientras me tapaba la boca y me levantaba del cuello contra el muro de la sala, «¡No puedes poner en duda mi voluntad! El que manda aquí soy yo. Maldito seas, mocoso, ¡debiste morir fulminado por el rayo junto con tu padre!».

Ese fue el último error que cometió Anselmo. Él merecía el castigo del único creador que yo conocía: yo mismo. El hombre veía con rabia mis ojos grises; Anselmo pudo ver cómo estos eran invadidos por el color de su castigo. Él desapareció ahí, dejando solo su ropa tirada. Recuerdo la cruz de plata que colgaba del muro de la sala; mis amarillos ojos se reflejaron en ella, y pronto me encontré con Anselmo del otro lado.

Lucía tan insignificante desnudo ahí, lleno de desconcierto y pánico; siendo amedrentado por la intensa lluvia y la sinfonía caótica y eléctrica de los rayos fulminando el suelo. Fue la primera vez que mandé a otro ser humano a una de mis dimensiones. Era curioso, él había perdido la memoria. «¿Qué pasó?», preguntaba él mirándome, «¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando?». En ese momento, no pude evitar sentir una satisfacción sublime. Mi epifanía me fue revelada. Él era una persona ingrata y mezquina, no aportaba nada a la humanidad, era una vergüenza para el ser humano; el mundo y yo necesitábamos purgarnos de él. Pero habría más personas como Anselmo en el mundo, lo sabía bien, pero entonces yo estaría dispuesto a darles un castigo digno, ese sería mi objetivo.

«En este lugar donde el tiempo no transcurre, pagarás por tu miserable vida. La eterna noche de los rayos será tu prisión. Yo creé este lugar, y no hay justicia más grande que la del creador», le dije mientras se quedaba atónito mirando mis ojos amarillos. Me observé en uno de los miles de espejos que esparcí en esa dimensión y regresé al rancho, regresé con mi madre.

Aquel acto de justicia me salió muy caro. No hubo ningún rayo esa vez; no se sentía caos en su cuarto, solo quietud. Mi madre yacía muerta en su cama; su rostro transmitía paz. Las lágrimas que le lloré brotaron de ojos color violeta.

En Ensueño todo mundo se desconcertó. Anselmo fue acusado de secuestrar a mi madre y desaparecer, movido por su fanatismo religioso; yo mismo alenté esos rumores. Nadie en la ciudad supo de ellos jamás. Tuve que vivir en orfanatos el resto de mi adolescencia hasta cumplir los dieciocho años. Y como no había nadie más a quien dejar la sucia fortuna de Anselmo, me la legaron a mí; todo, incluyendo el rancho, pues con el paso de los años, mi madre y Anselmo fueron declarados oficialmente muertos, y él había puesto como heredera a mi madre, lo cual ocasionó que todo pasara a mi poder.

El día en que ella murió, mis ojos fueron violetas; y esos ojos la vieron. Me la llevé… la trasladé a ese lugar envuelto en la nada que había reservado. Ese sitio seguía en blanco, solo el haz de luz continuaba a lo lejos, Materialicé una preciosa ara donde la recosté; a ella le regalé un vestido blanco. Yo era el creador, algo parecido a una deidad de aquellas dimensiones que mi mente creaba, pero, para mi pesar y dolor, fue en vano el intento de retornarle la vida ahí. Recordé lo último que me dijo, y mientras lloraba en su regazo, al tiempo que mi llanto caía en su mano, preciosos campos se esparcieron hacia todas direcciones; cielos azules se abrían paso como pintura en lienzo; y hermosas flores comenzaron a brotar desde nosotros dos hasta donde yo quisiera…y yo quise que no tuvieran fin, así como quise que esas coloridas flores jamás se marchitaran.

Ahora su cuerpo yace incorrupto en su jardín perpetuo. Violetas son las flores que la acompañan en su ara; violetas son los ojos que me llevan hasta ella; Violeta fue el nombre de mi madre.

Amaury Ledesma

Lagos de Moreno, Jal. México, 1991. Arquitecto de profesión. Su obra narrativa se centra en relatos sobre lo fantástico. Co-fundador de la revista literaria digital Perro Negro de la Calle, en línea desde el 2016. Ha participado en el encuentro de poetas Francisco González León desde el 2018 (Lagos de Moreno, Jalisco). En 2019 publicó su relato “El noveno arcano” en la revista chilena “La marraqueta”, y “Tótem” en la revista argentina “Pluma”.