Ilustrado por: Berenice Tapia

Laura Jitar

Todo niño tiene su persona favorita, la mía era Holanda. Debía su nombre al fanatismo de su padre por el fútbol, Holanda Uruguaya Rodríguez, tal como figuraba en su cédula. Nació el tres de junio de mil novecientos treinta en medio del mundial y de ahí sacó su padre la idea de ponerle el nombre de nuestro país, quien finalmente salió campeón. Llegó a mi vida cuando tenía dos años, una de las tantas novias de mi abuelo, que en su viudez se dedicó a buscar una segunda esposa enviando cartas a diarios y revistas. Él no encontró esposa, pero nosotros encontramos mínimo tres abuelas adoptadas, Holanda fue un sueño hecho realidad.

De profesión maestra, cuando se recibió se fue a ejercer sus sueños en una alejada zona rural, «estaba en medio del campo enseñando a hijos de peones, todos casados, no había ni uno a quien mirar», así solía resumir el porqué de su soltería. «No tuve hijos, pero tuve alumnitos» Su casa estaba llenade cosas regaladas por ellos, la mayoría se rompían y las tuve prohibidas hasta que crecí, confieso que les tenía un poco de celos, hasta que conocí a uno y me pareció viejísimo, por ende, no representaba ningún peligro.

Jamás conocí a ninguna mujer más hermosa e instruida y a la vez tan desordenada y mala cocinera. No exagero, tardaba un promedio de tres horas para hacer una sopa y un almuerzo de pizzas podía llevar toda la tarde. Ella le dio a mi infancia el toque de magia y felicidad que todo niño necesita y además una pizca de miedo, ya que se sabía todas las historias de aparecidos habidas y por haber, sumado a los cuentos de Quiroga que no me dejaban dormir. Su casa era antigua, pequeña y muy alta, casi no se podía andar de tanto desorden, pero era mágica, tenía libros por donde uno mirara. Y allí, en un rincón, había un lugar pequeño, ordenado para mí. En aquel armario guardaba las revistas y libros que me regalaría, allí corría yo luego de besarla.

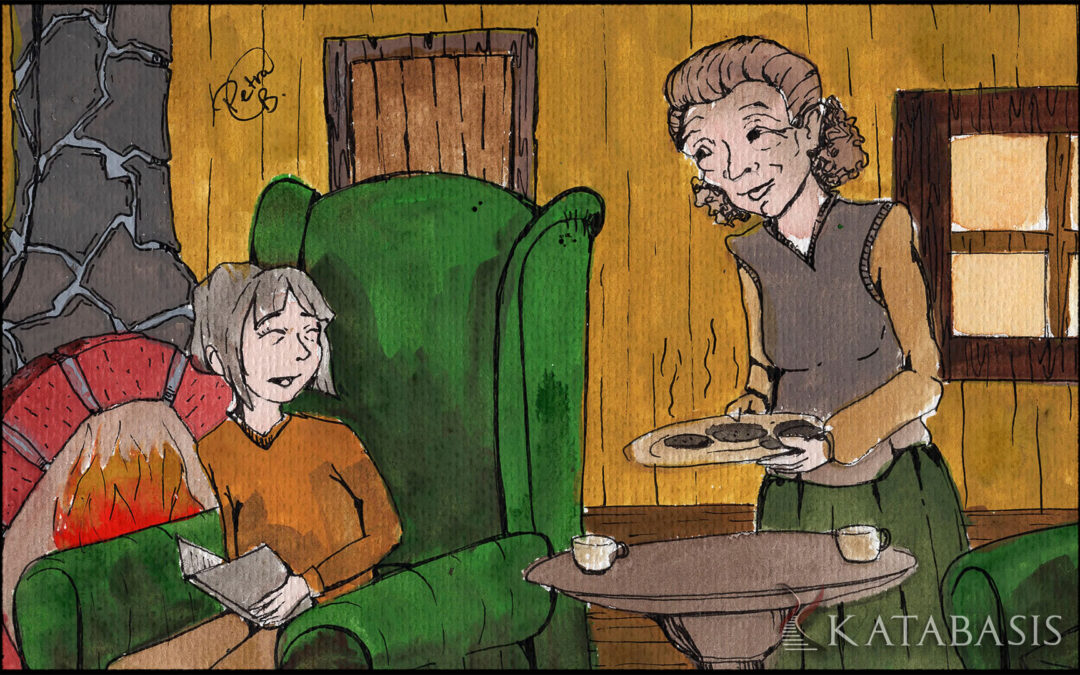

Se asustó cuando a los tres años empecé a leer algunas palabras, ya que decía que no había que quemar etapas, pero tanto insistía yo que a los cuatro me regaló un abecedario con imanes. Recuerdo que yo quería saber qué letra era la B, «no, esa es difícil, porque hay dos que suenan igual», lloré hasta que me la enseñó y me festejaba. De Holanda saqué el hábito de dormir con libros. Tenía un pequeño altar junto a su cama dedicado a Gardel, con una foto enmarcada, una estampita de Eva Perón y sus libros favoritos de Juana de Ibarborou y Vasconcellos, a quienes con el tiempo cambió por Isabel Allende. Apoyaba la cabeza en sus piernas, mientras me contaba cómo, queriendo atrapar un pollito, lo mató de un escobazo; que las monedas se llamaban vintenes, de tranvías y otros transportes raros; que Gardel era uruguayo, nacido en Tacuarembó y los argentinos se lo querían robar; que Eva era santa y ayudaba a los pobres. Me leyó poemas de amor antes de que yo supiera leer y que la felicidad eran esos momentos pequeños, ínfimos, compartidos con quien uno ama. Me regaló muchas cosas hermosas, pero la mejor de todas fue invitarme un té con sus amigas y presentarme como una de ellas a las demás. Aquel día escuché maravillas de viajes, amores, idilios familiares, mientras comíamos lemon pie (que me pareció horrible), masitas y té. Tenía yo ocho años.

Con el paso del tiempo se fue haciendo más pequeña, más delicada y nos empezó a necesitar más. Recorría la ciudad para llevarle pan casero recién hecho y comida para varios días, a cambio de abrazos, besos, historias y libros, muchos libros.

Dejar mi país fue fácil a la edad donde nada importa, solo un dolor me atravesó y fue su ausencia. Volví muchas veces, algunas demasiado ocupada para verla más de una vez, pero el tiempo, que para mí también pasa, puso los afectos en su lugar. Las últimas veces pude disfrutarla más. Iba a su nuevo departamento y le limpiaba, ordenaba y le hacía de comer. Ella me contaba de su curso de cocina, que no aplicaba porque le daba miedo el horno; me actualizaba de las chicas y tomábamos té hablando de Gardel e Isabel. La última vez que la vi me invitó al museo de Blanes, enmudecí ante la enorme belleza de esos cuadros, mientras ella me contaba la historia de cada imagen. Al salir caminamos al Jardín Japonés y, mientras mis niños corrían, ella apoyada en mí, vivimos la felicidad.

Holanda ya no está en ese departamento desordenado, lleno de recuerdos, se trasladó suavemente a mi corazón. A veces la veo en un libro, en un poema, en la foto de Gardel que me regaló, en las cosas buenas que pueda ver en mí o comiendo lemon pie, mi favorito.

Laura Jitar

Autora

Laura Jitar, nació en Montevideo en 1980, emigrando a Argentina siendo adolescente. De profesión madre, de siete hijos, se tituló de Procuradora, ejerciendo como Mediadora familiar. Comenzó a escribir pequeños relatos y cuentos, con Montevideo como escenario, una forma de “gestionar la nostalgia que acuna cada inmigrante”. Participó en talleres literarios, antologías y concursos, logrando así la publicación de diversos textos.

Berenice Tapia

Ilustradora

Demasiado perezosa para pensar en algo decente. Me gusta dormir y mi sueño más grande es poder vivir de hacer monitos. Las dos cosas más importantes que me ha enseñado la vida, son:

1) Estudiar arquitectura no vuelve rica a la gente.

2) El mundo no se detiene nunca, ni aunque estés llorando hecha bolita porque borraste accidentalmente un capítulo de tu tesis.