Ilustrado por: Caro Poe

Hernán D’Ambrosio

Como todos los años, aquel verano fue el más caluroso. Lo pasé junto a mis primos en la casa de la abuela Faustina. Mauricio, Silvio y yo tendríamos unos diez años. Omar era más grande, tenía dos o tres años más que nosotros.

La abuela vivía sola. Había enviudado hacía ya tanto tiempo que parecía un organismo hermafrodita. Su casa era nuestro búnker, el punto de reunión de los cuatro. Siempre nos sumábamos cuando nuestras madres pasaban a saludar o tomar unos mates porque seguro que uno de nosotros ya estaba allí, esperando al resto. Nos dejaban una tarde, una noche, un fin de semana, con suerte, y nosotros nos reuníamos y empezaban las aventuras: los partidos de fútbol con quien estuviera peloteando en el descampado, las salidas en bicicleta hacia calles desconocidas, el torneo de salto de hamaca en la plaza del barrio…

Heredamos la pieza que antes era de sus cuatro hijas. La abuela instaló allí una tele vieja que agarraba hasta el canal 24, justo donde terminaban los de películas y empezaban los evangelistas. Todos los veranos nos mudábamos a su casa y no salíamos de ahí hasta que nos íbamos a Mar del Plata o teníamos que volver al colegio.

La abuela nos daba libertad. Confío en ustedes, ya están grandes para mandarse cagadas, decía. Su única condición era que, si pasaba algo, teníamos que avisarle; despertarla de la siesta, incluso. Nosotros sentíamos que estábamos al mando de nuestras vidas, nadie nos vigilaba. La abuela Faustina aparecía con unas chocolatadas y galletitas a la tarde en el patio y nos llamaba a cenar cuando se hacía de noche. Y lo mejor de todo: nos dejaba quedarnos despiertos en la pieza hasta cualquier hora.

Pasábamos tardes enteras encerrados en el galpón del patio de su casa, que era el lugar a donde iban a parar todas las cosas que no le servían a nadie, pero que nadie quería tirar. No les gustaba tirar. No tiraban ni siquiera lo que estaba roto. Nos encerrábamos ahí a oler líquidos extraños y buscar en cajones y estanterías objetos raros y cosas que pudiéramos ensamblar o mezclar.

Aquel verano empezó con un evento de enorme magnitud: en Navidad le regalaron la Sega a Mauricio. Qué día impresionante. A partir de ese momento, estuvimos hablando casi todo el tiempo de videojuegos. Jugábamos cada vez que podíamos; la instalamos en nuestra habitación y nos levantábamos más temprano que ella para jugar a la mañana, con el volumen bajo, porque la abuela solo nos permitía jugar de noche. De día hay que salir al patio, no pueden estar pálidos como fantasmas en verano, decía, y nos obligaba a quedarnos bajo el sol, hablando de videojuegos. Cuando la abuela salía a hacer los mandados o se iba a tomar mates con la vecina, nosotros aprovechábamos para prender la consola.

A Omar no le interesó mucho la Sega. El Mortal Kombat le gustaba pero le ganábamos siempre y no lo dejábamos jugar contra la máquina porque nos hacía perder un crédito; no le salían los combos de piñas y patadas ni las Fatalities. Manejaba bien en el Rock N’ Roll Racing, pero se aburría y chocaba a propósito antes de terminar una carrera. Tampoco tenía paciencia jugando al Sonic.

Omar quería que largáramos la consola e hiciéramos otra cosa. Cuando le decíamos que no, que se dejara de joder, nos hacía notar la diferencia de edad a los golpes o con apodos de mal gusto. Quiso enseñarnos a robar botellas de gaseosa del quiosco de la esquina y a hacer gomeras para dispararle a las palomas y a los gorriones. También nos mostró las primeras revistas pornográficas que vimos en nuestra vida. Pero no le prestamos mucha atención.

Omar se sentía abandonado. A la noche se dormía temprano, después de desenchufarnos la consola cuando le ganábamos a algún Boss difícil. Se dormía entre risas de Patán, murmurando que la abuela tenía razón, que lo mejor era jugar afuera a la pelota, tirarnos con frutas podridas y esas cosas.

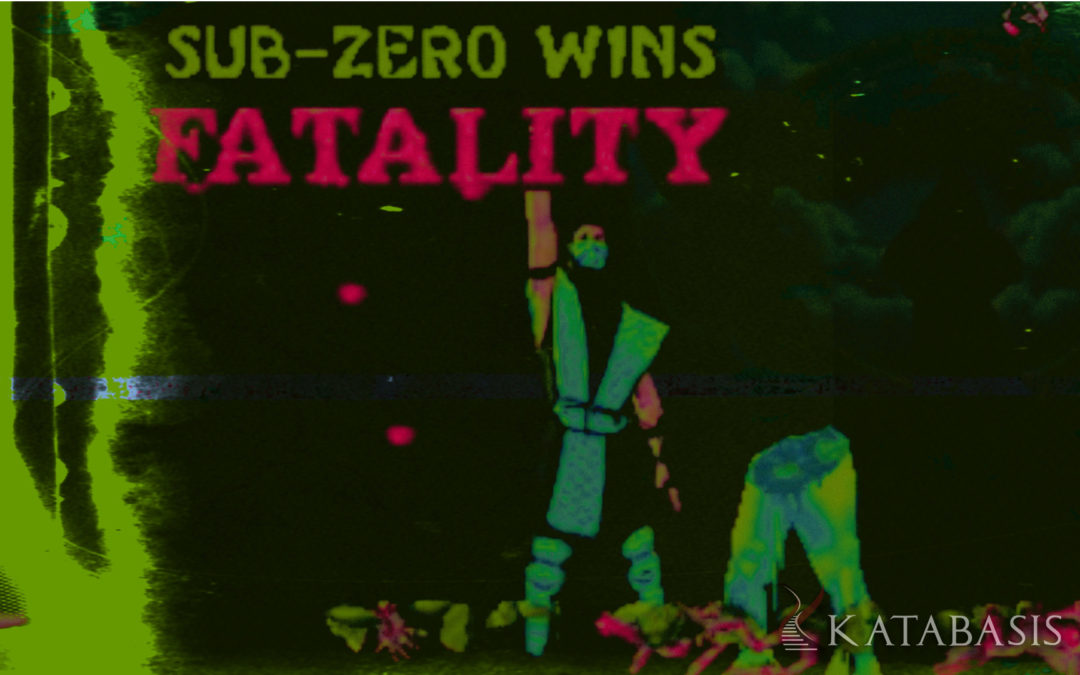

Silvio había conseguido una revista que tenía las instrucciones para hacer todas las Fatalities del Mortal Kombat 3 y nos pusimos a analizar cada una con detenimiento, traduciendo el inglés como si fuera una tabla en arameo con los Manuscritos del Mar Muerto. Mi favorita era la de Sub-Zero, que agarraba al adversario, lo levantaba sobre su cabeza, lo congelaba y lo partía al medio; llovía sangre y caían huesos por todo el escenario. Cada uno se ocupó de sus personajes preferidos: a Mauricio le gustaba Cyrax, que se convertía en helicóptero y trituraba al enemigo; Silvio prefería a Shang Tsung, que hacía aparecer una cama de espadas en el piso y tiraba al rival sobre ella. Como no entendía nada, cuando Omar jugaba usábamos los personajes menos poderosos para probar las Fatalities con él.

Aquel día, estábamos encerrados en el galpón repasando la revista. Omar parecía concentrado, en la suya, como si no existiéramos. Solo nos dirigió la palabra para preguntarnos por una vieja caja de herramientas que era de su padre. Nos apretujamos contra un estante para que pasara hasta el fondo del galpón y la agarrara.

Al rato entró otra vez. Tenía una sonrisa expectante. Dejen todo lo que estén haciendo ya mismo, dijo. Tienen que ver esto, sentenció.

Lo acompañamos esforzándonos por ponerle buena voluntad a la situación. Nos sentíamos en falta con él, aunque, en ese momento, creíamos que íbamos a seguir compartiendo todos los veranos y que había tiempo para encontrar algún juego que nos hermanara a los cuatro otra vez.

Cuando salimos al patio, nos llevó hasta un rincón, al fondo. Una chicharra sonaba como una alarma, escondida en alguna de las plantas de la abuela Faustina. Omar nos mostró lo que lo había tenido ocupado todo el día.

En el pasto había un escuerzo estaqueado. Omar había clavado sus cuatro patas en la tierra. El animal alternaba la mirada hacia sus costados con nerviosismo; observaba lo que podía, boca arriba, sin poder moverse. Se encontró con nuestros ojos y nosotros desviamos la mirada hacia la pared de cal que prácticamente lo enmarcaba.

Entonces, Omar se agachó frente al escuerzo esgrimiendo unas tijeras de podar oxidadas. Intentamos irnos, pero no nos dejó. Miren o si no se los hago a ustedes mientras duermen, nos amenazó.

Con una lentitud perversa, abrió el estómago del animal y todas sus pequeñas tripas salieron al exterior. Yo no podía dejar de mirar con espanto la desesperación que transmitía el escuerzo en su mirada.

Omar seguía sacando tripas del escuerzo, que ya estaba muriendo. De pronto, alzó la vista y nos miró. ¿Quién le hace la Fatality?, nos preguntó. Mauricio parecía a punto de llorar y Silvio estaba pálido y descompuesto. Yo tenía ganas de salir corriendo de ese patio y de contarle a mis viejos que Omar era un desquiciado. ¿Y quién lo va a rematar?, volvió a preguntarnos. Ninguno de los tres le respondió.

Decepcionado, meneó la cabeza rechazándonos en silencio. Ustedes, mucho Finish Him y mucha Fatality, pero en la vida real son unos cagones, dijo y le clavó las tijeras en la cabeza al escuerzo.

Se levantó, dejando el cuerpo del escuerzo clavado y destripado en el patio de la casa de la abuela Faustina. Ahora vamos a jugar a la pelota en el campito, nos ordenó. Me empujó con el hombro para que me corriera de su paso y se fue.

Hernán D’Ambrosio

Autor

Nació en General Rodríguez en 1985. Es Profesor de Letras. Escribió las novelas Cosas que pasan (2013), Sutra de Buenos Aires (2015) e Imagen y Semejanza (2018), y los libros de poesía Singing in the brain (2010) y Una cosa que empieza con P (2018). También es autor de la novela web Hyperville (2012). Coordina grupos de lectura y escritura desde el 2012.

Caro Poe

Directora de Diseño

Diseñadora gráfica.

Soy encargada del departamento de Diseño e Ilustración de este hermoso proyecto. Estudiante de Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Como no soy escritora, encuentro de gran complejidad describirme en un simple párrafo, pero si me dieras una hoja, un bolígrafo y 5 minutos, podría garabatearlo.