Ilustración: Maricielo

Fabián G

Esto que te voy a contar le sucedió a una niña hace ya varios años. Como en ese entonces no había Facebook ni TikTok, es difícil encontrar evidencia de ello en internet. Pero si le preguntas a tus abuelos o a tus tíos más grandes, a lo mejor se acuerdan de esa extraña noticia del dulce, el diente y el gusano. Yo me sé la historia de cabo a rabo porque yo conocí a la niña…

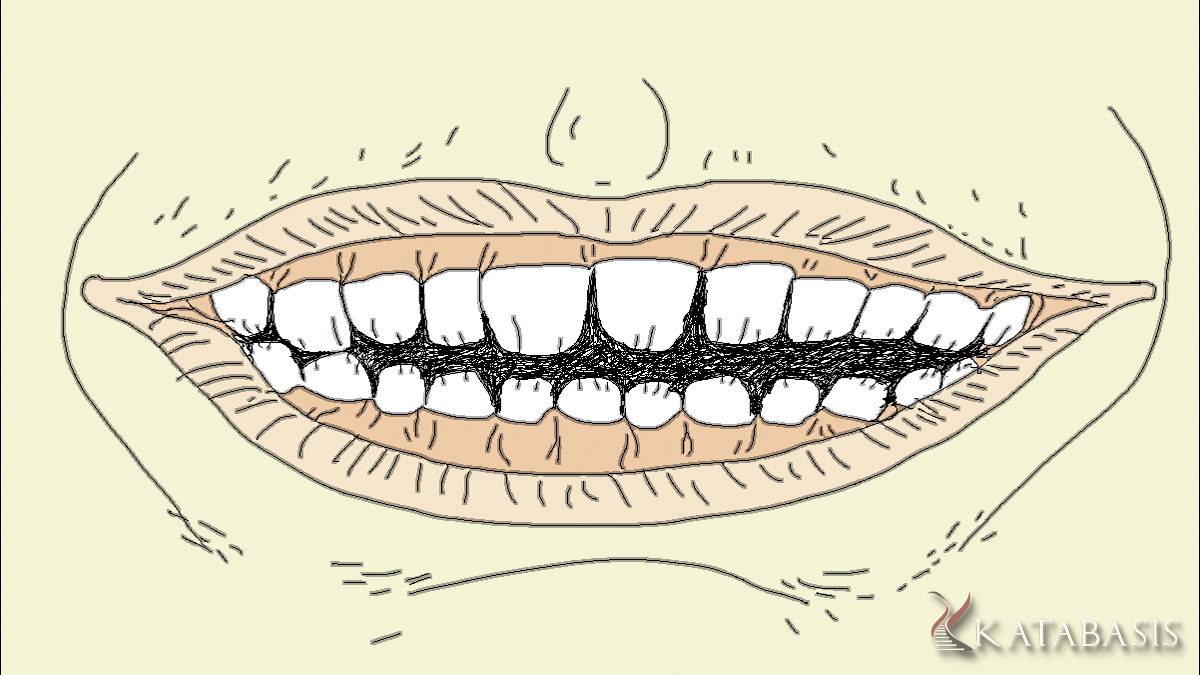

Esta niña se llamaba Carla, o Teresa, algo así. Ella tenía dos largas trenzas que le brincaban en la espalda cuando corría por el patio. Tenía la nariz pequeña y los ojos brillantes como dos amaneceres. La niña era muy obediente en la escuela y en casa todos la querían porque hacía temprano la tarea y se comía todas las verduras. Tenía bonita letra y sabía hacer divisiones. Así, al conocerla, uno decía “¡qué bárbaro! ¡esa niña sí que es ejemplar! ¡Pero no! Un defecto oscurecía todas las virtudes de la doncella: no le gustaba lavarse los dientes.

En la mañana, estallaba en un berrinche cuando debía lavarse los dientes…

— ¿Para qué, si al rato se me van a ensuciar?

Por la tarde ni siquiera se acordaba de pasarse el cepillo…

— ¡Ay, es que ya me tengo que poner a hacer la tarea, no me da tiempo!

Y en la noche hacía cientos de pucheros antes de tomar el cepillito

— ¡Es que ya tengo sueño, ya me quiero dormir!

Casi, casi hubiera sido una princesa de esas de los cuentos, ¡si no fuera por esas horribles rabietas frente a la pasta de dientes!

Como a todos los niños, a esta amiguita le encantaban los dulces. Cierta ocasión pasó por la escuela un señor que traía un turbante de esos que usan en la India, contaba que viajaba por el mundo vendiendo sus dulces insólitos.

—Este es de hueso de jícama, ese de allá es de manzana de Lilliput, este otro es de escama de dinosaurio…

Todos los niños escuchaban, boquiabiertos, al dulcero.

—Y éste, ¿de qué es?

—De gusano de Insmouth.

La pequeña, que ya era niña grande, no se fiaba tan fácil del vendedor errante. ¡Ese lugar ni ha de existir! pensó la pequeña. Con todo, así escéptica y demás, compró el dulce de gusano.

Cuando llegó a casa, desnudó el dulce de sus brillantes ropajes y se lo echó a la boca. En efecto, el dulce tenía un sabor inexplicable, no era malo, pero tampoco era el mejor. Tenía una textura raspocita y tronaba al tacto con la lengua. Por alguna razón el dulce se consumía lentamente. Solo hasta que salió la luna, la pequeña pudo llegar al centro del caramelo, el cual era muy duro. Lo apretó, lo apretó con todas sus fuerzas hasta que éste hizo ¡crack! y sintió que las moronas le cosquilleaban la lengua, como esas paletas con polvito que estallan en la boca.

Esa noche, como muchas otras, la niña se fue a dormir sin lavarse los dientes. Engañó a sus papás metiéndose al baño sólo a jugar con el agua; salió del baño, se metió en los edredones y el sueño se apoderó de sus pestañas.

Hubiera sido una noche cualquier de no haber sido por la terrible fiebre que le sobrevino a la pequeña. Se despertó en la oscuridad ardiendo y sudorosa. Le dolía la muela, la que está abajo y hasta atrás, del lado izquierdo. Pensó que al otro día podía pedirle a mamá alguna medicina, por lo que, después de ir al baño, regresó a la cama. Pero el sueño no llegaba y el dolor crecía. Algo se le inflamaba en el siniestro de la boca. Mareada y aturdida, se levantó, encendió la luz de la alcoba y se miró al espejo. ¡Púmbale! Tenía el cachete izquierdo enorme, como del tamaño de una manzana.

La niña sabía que las opciones eran pocas. Si despertaba a mamá, primero la iba a sermonear por no lavarse los dientes, y todos saben que los regaños de mamá son aburridísimos. Había, pues, que sopesar toda la noche con la mejilla hinchada y esperar el amanecer, para ver si la cosa mejoraba.

Por más que apretaba los ojos, la fiebre aumentaba y el dolor no cedía. Un picor se extendía lentamente, como si echara raíces en su boca. De pronto sintió lo que jamás había sentido: algo se movía dentro de su boca, por adentro de la piel.

Al borde del llanto y empapada de sudor, se levantó de una pirueta y corrió hacia el botón de la luz. Se miró al espejo y observó, estupefacta, el flanco izquierdo de su rostro, inflado, moviéndose de modos insospechados. Era como si la mitad de la cara se le hubiera vuelto una temblorosa gelatina. Se presionó la inflamación, pero ésta se movía por si sola.

Cuando por fin había decido salir hacia el dormitorio de sus padres, un sutil crujido reventó en sus adentros, en su cara. Regresó lentamente, no sin poco pavor, a mirarse al espejo. Entonces, ¡lo imposible! Una varita negra le salió por el cachete, abajo del ojo, a la altura de la oreja, y luego le salió otra, y luego otra y luego otra. Y cuando hubieron salido un montón de negritudes alargadas, unos colmillos peludos se abrieron paso por su piel, devorando, desde adentro hacia afuera, su rostro. La niña fue espectadora en tiempo real de cómo una alimaña gigante, del tamaño de una mano, le salía de la piel del rostro y le devoraba la cara.

Aquel grito que expulsó desde el fondo de su pecho se escuchó en toda la casa. Algunos vecinos a dos o tres calles dijeron que también escucharon a la niña gritar.

Hubiera sido una historia de terror perfecta si no es porque aquél extraño hecho fue el producto de una pesadilla bañada en fiebre. A la mañana siguiente, los papás llevaron a la niña a urgencias con el dentista, quien le aplicó diversos piquetes y tirones para sacarle un diente que estaba completamente ennegrecido.

Mas al sacar el diente, el médico acercó a la luz el vestigio y admiró con sorpresa algo pequeño, pequeñito, que se retorcía al interior del despojo.

“Niña llega a urgencias. El dentista extrae una muela. Un gusano vivía en el diente. ¡Increíble!”. Así decían los periódicos de ese entonces.

Fabián G.

Autor

Maricielo

Ilustradora